交大外语与传播学者讲坛第105期成功举办

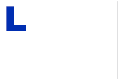

2024年12月27日下午,第105期“交大外语与传播学者讲坛”在思源西楼610成功举办。讲座由美国约翰·霍普金斯大学文学博士,北京大学外国语学院英语系教授、博士生导师毛亮主讲,主题为“爱默生的《论美国学者》:文本与事件”。本次讲座由语传学院副院长郝运慧主持,我院多名教师和本研学生参与。

讲座以专著《论美国学者》(The American Scholar)为中心,结合爱默生(Ralph Waldo Emerson)的教育经历、写作与哲学思想,以及当时美国社会的文化和道德价值观,对经典文本进行创新解读和重新定位,为读者如何解读文本、理解历史事件提供实践范例。《论美国学者》属于爱默生转折期的作品,受浪漫主义影响,涉及美国文学的可能性与特殊性问题。

毛亮引用了福柯(Michel Foucault)的论文《尼采·谱系学·历史》(Nietzsche, Genealogy, History)中对“事件”(event)的论述,认为《论美国学者》的发表是一个历史事件,它带来了新的文化思想,标志着新的人性观、价值观进入美国文化。

1837年前后,美国经历了严重的经济危机,西进运动也导致了持久性的宪政危机,在这样的背景下,爱默生开始创作《论美国学者》。毛亮指出,爱默生首先讨论了学者的身份与使命。他认为,学者是社会的“精神代表”,肩负着观察世界、传播思想、并引领社会进步的责任。爱默生使用了“整全人格”这一概念。在浪漫主义层面来讲,它强调人性的有机统一论和其不断演进、变化的特性。同时,爱默生提出了“思考着的学者”(Man Thinking)的概念,强调智性活动的过程。他认为塑造学者的三大主要力量是客体、传统和社会行动,它们所塑造出的智力的本质是“自信”(self-trust)。

爱默生在作品中喜欢使用“高低搭配”以及大量的象征、比喻和戏剧性的文字。这种思想也对美国文学创作的风格产生了影响,如惠特曼(Walt Whitman)和狄金森(Emily Dickinson)的诗歌创作。

在讲座的结尾,毛亮提出,《论美国学者》的要点并非是美国文化的独立性或者美国文学的独立性,其核心在于对价值论、人性论的讨论,以及在政治、文学和历史层面的意义。爱默生试图通过《论美国学者》建立一种新的、智性自由的维度,强调一种非功利的思维方式,认可智性活动的力量和人不断成长的可能性。

讲座给予了师生诸多启发,现场师生反响强烈。英语系教授刘晓晖主持了提问互动环节,并与毛亮探讨了耶鲁英文系的“书战”。毛亮耐心回答了研究生提出的关于爱默生思想对美国“镀金时代”文学创作的影响以及人工智能时代文学的多元性存在等问题。

供稿|李佩瑶

排版|瞿思嘉 李奕萱

责编|王靖雨

审核|孙文博 郝运慧