交大外语与传播学者讲坛第109期成功举办

2025年4月29日,第109期“交大外语与传播学者讲坛”在北京交通大学思源西楼顺利举行。本次讲座特邀中央民族大学二级教授、2024年“资深翻译家”荣誉称号获得者何克勇主讲,主题为“影视剧翻译的标准——“贴”:理论与实践探讨”。讲座由语言与传播学院冯蕾教授主持,吸引了学院众多师生积极参与。

讲座伊始,何克勇教授从当代影视剧翻译所处的时代背景谈起。他指出,自2012年以来,中外文化交流呈现“引进与外扬并举”的趋势,影视作品已成为讲好中国故事、推动文化传播的重要载体之一。在国家的大力支持下,近年来已有超过2000部影视作品获得政府的翻译资助,推动中国影视作品“走出去”的广度与深度。

在此背景下,何教授进一步指出,我国虽是影视内容生产大国,却尚未成为文化传播强国,其中“语言翻译”是关键瓶颈。他以典型案例介绍了北京某译制机构针对非洲市场的影视翻译工作,每年译制时长高达1万小时,覆盖大量知名剧集,如《琅琊榜》《花千骨》等。伴随短剧等新业态崛起,影视翻译的标准问题更显紧迫。

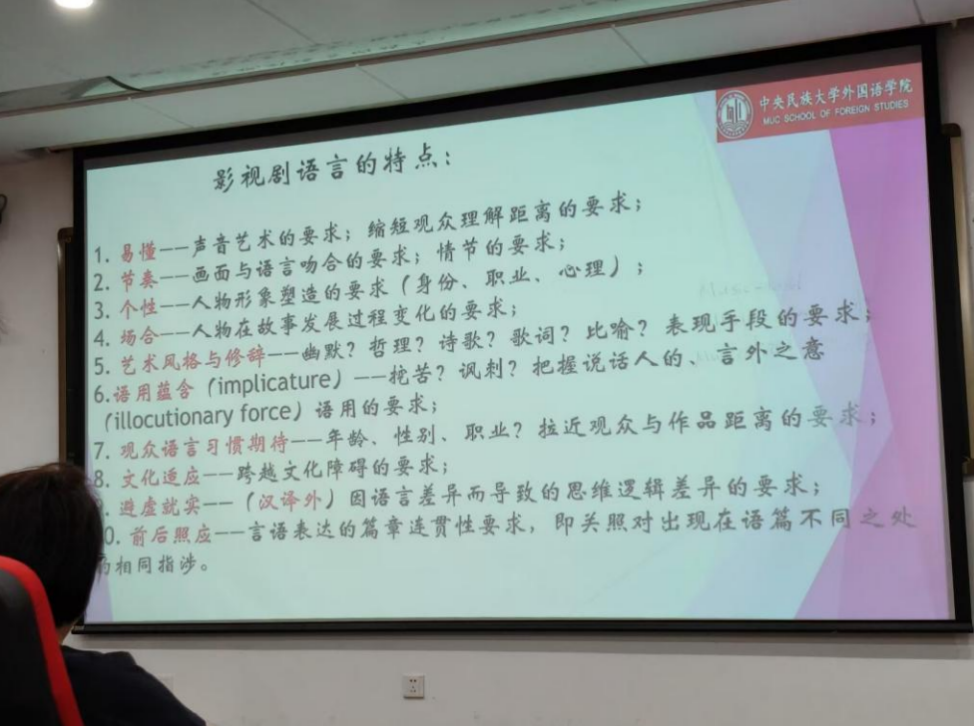

讲座核心部分,何教授提出“贴”作为影视剧翻译的核心标准。他强调,影视语言具备易懂、节奏、个性、场合、艺术风格与修辞、语用蕴含、观众语言习惯期待、文化适应、避虚就实和前后照应等十项特点,因此翻译标准应区别于传统文本翻译,不能简单套用“信、达、雅”。

“贴”,即接近,是一种强调“语境契合”的翻译理念。他通过翻译实例生动阐释“贴”的操作原则,如将《摩斯探长前传》中“I am no longer your little girl. People need to make their mistakes.”译为“我不再是你的乖乖女了,人不犯错哪能成长?”,该译文在语言风格与情境感受上都达到了高度契合,体现出“神似”与文化适应的统一。他进一步结合傅雷的“神似”、纽马克的“交际翻译”与“经济原则”、Chesterman的“再现伦理”,论证“贴”在翻译伦理、语言美学与文化策略中的多重意义,强调“贴”不仅是技术选择,更是一种价值导向。

讲座最后,何教授还就“贴”原则在处理不同语言结构差异中的优势进行了拓展说明,并积极回应了现场同学关于多模态文本翻译的提问。在热烈的学术氛围中,本期讲坛圆满结束。

讲座结束后,何克勇教授还与语传学院教师进行了座谈交流,围绕外语类专业的发展方向、翻译人才的培养路径等议题提出了建设性意见。学院党委书记孙文博、副院长刘凯、英语系主任戴江雯、副主任冯蕾,以及英语系骨干教师何丽等共同参加座谈。

供稿、摄影|秦雨晴

排版|李奕萱 瞿思嘉

责编|王靖雨

审核|孙文博