第22届国际城市语言学会年会在北京交通大学成功召开

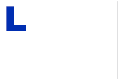

2025年9月19日至21日,第二十二届国际城市语言学会(The International Association of Urban Language Studies)年会在北京交通大学成功召开。本届年会由北京交通大学语言与传播学院、国际城市语言学会和南京大学中国语言战略研究中心联合主办,来自英国、加拿大、澳大利亚、荷兰、日本、蒙古国、法国等10个国家和地区的近130位语言学者、教育工作者和业界专家参加了本届年会。北京交通大学副校长高亮参加大会并致开幕辞。人文社会科学处处长郭名、副处长吴静、国际合作交流处副处长毕斐、语传学院院班子成员以及30余位学院师生出席大会。

开幕式上,北京交通大学副校长高亮,南京大学党委副书记、中国语言战略研究中心主任陈云松(线上),国际城市语言学会理事长徐大明先后致辞。

高亮首先表达了对各国参会学者的热烈欢迎,并在致辞中指出本届大会不仅回应了我国对语言文字事业和教育发展的新要求,也为各国学者开展学术交流、促进文明交流互鉴搭建了重要的平台,期待大会能够推动产、学、研、用的融合,把学科领域研究与教育实践、产业发展以及城市治理等问题相结合,既有理论成果的产出,也有服务社会发展的应用性成效。陈云松在致辞中指出,全球化与数字化正在深刻改变语言生态,城市语言研究面临新的机遇与挑战,希望本次会议进一步凝聚国际共识,深化跨学科合作,共同为构建人类语言文明共同体贡献智慧与力量。徐大明回顾了学会的发展历程,多年来在城市语言学领域产生的成效和成果,并表达了对会议主办单位的感谢。

本届大会以“语言与传播新场景”为主题,设有1个主会场和12个分会场,并开设“全球传播视域下国际学生语言政策与规划研究”专题研讨。

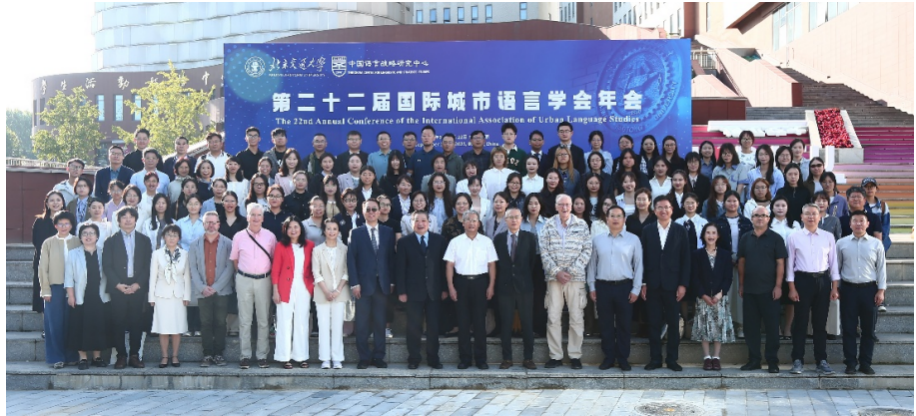

9月20日上午及9月21日上午,大会进行了11场主旨报告。9月20日上午,北京语言大学李宇明教授立足应急语言服务与韧性城市建设问题,他强调应急语言服务贯穿韧性城市建设全周期,平时应做好应急语言服务预案、健全应急语言服务基础设施、集聚应急语言服务产品及培育应急语言服务专业队伍。伦敦大学学院李嵬教授及祝华教授就变革中的多语多文化伦敦的语言和交流方式做精彩报告,他(她)们指出文化翻译和跨语言实践不仅丰富了个人的跨国体验,而且有助于社区凝聚力和文化活力。加拿大英属哥伦比亚大学李国芳教授探讨了家庭双语读写环境在全球化城市语境中对儿童双语发展所起的关键作用。香港大学Richard VanNess Simmons教授以杭州及其老方言为窗口,探讨传统时代城市社会与物质环境的特质,以及社区内部所操方言如何被时代环境所塑造。北京语言智能研究院执行院长、批改网创始人张跃先生围绕“数据要素重塑语言学习”展开,指出语言量化与可视化技术将推动语言学习向“量化读图”模式革新。

9月21日上午,荷兰莱顿大学Marinus van den Berg教授以口语实践分析为基础,探讨了参与者身份对社会语言学的重要作用。北京交通大学尹静教授构建了以早期儿童、多语儿童、特殊儿童与弱势儿童为权利主体;以语言接触权、表达权、教育权、选择权为核心内容;以法律、资源、环境与社会支持为保障机制;以平等、多元、包容与赋能为价值基础的儿童语言发展权理论框架。墨尔本大学James Walker教授就城市语言学中的迁徙与流动做了精彩报告,他强调跨国与境内的人口流动催生了新的民族语言生态,对既有的城市社会语言学理论与方法提出了挑战。日本国立国语研究所Yoshiyuki Asahi教授(线上)以日语作为通用语为研究对象,将语言形式与社会语境相联系,探讨日益多语、都市化的日本社会中对日语自身演变的动态塑造作用。南京大学徐大明教授围绕言语共同体展开探讨,指出将“言语共同体”理解为一种非正式制度,能够提升言语共同体理论的理论价值与实践价值。北京智学树英语创始人李桦先生介绍了智学树智能英语系统的底层逻辑、教学理念及理论基础,强调该系统能够帮助学习者更有效地分配认知资源。

9月20日下午,130余位学者同步参与12场平行论坛,围绕“语言文字应用社会新场景、新型城镇化与城市方言、语言技术与应用场景创新、语言政策与规划、语言景观、语言习得与教育、城市形象中的语言符号与传播策略”七大议题展开深度对话,碰撞前沿观点,现场气氛热烈。

会议的成功举办,不仅深化了国际城市语言研究领域的学术交流与合作,更彰显了语言多样性在城市化进程中的独特价值与政策意义。未来,与会专家学者将以此为契机,持续探索多语言和谐共生的创新路径,为构建包容、可持续的城市发展注入源源不断的语言力量与文化活力。

本届会议的开幕式与闭幕式分别由北京交通大学语言与传播学院党委书记孙文博、副院长郝运慧主持。

撰稿|程霞 刘玉洁

排版|瞿思嘉 李奕萱

责编|王靖雨

审核|孙文博 郝运慧